- 【發行人的話】- 為人生冒險,不當白日夢冒險王:協助孩子成為自己的主人。廖修毅。

- 異文化帶給我的影響—我的美國室友。王貞勻。

- 成為自己,迎向未來,與世界共好。吳育慈。

- 為人生冒險,不當白日夢冒險王:協助孩子成為自己的主人。

|

當 Walter 因意外重新開始探索世界,他才真正找回自己。 當我們談到教育,許多人想到的或許是分數、排名,或是一份看似光鮮亮麗的履歷。然而,我始終相信,教育的終極目的,是協助孩子找到屬於他們自己的人生座標,讓他們有勇氣跳脫現實的框架,不當只會「腦補」的白日夢冒險王,而是成為自己人生的真正主人。 這個夏天,我們的高中畢業生 U 考上了她理想的學校,我們都很為他高興,但這趟旅程並非一帆風順。U 帶著傷痕來到一心書苑,這一年半以來 U 也經歷過徬徨、猶豫與不安,但是在不斷的反思與對話中,她開始試著去挑戰曾經加諸在她身上的期待與想像,也開始從與同學的相處之中,反思自己的內在,為自己擘劃自己真正想走的路,這期間可能會與自己過去的價值打架,也會與家長的期待有些落差,親子間偶爾也會有一些摩擦,但是 U 又會對自己的選擇感到不安與躊躇,畢竟過去的她,鮮少有機會為自己的人生做主。 這種「內在的焦慮」,其實是許多青少年都會遇到的困境。他們夾在父母的期待與內在的渴望之間,動彈不得。我們常說要「協助孩子成為自己」,但這句話背後,需要我們給予孩子足夠的空間,讓他們順應自己的「發展傾向」,而非一味地要求他們成為大人期待的「好孩子」。 這讓我想起一部我很喜歡的電影——《白日夢冒險王》(The Secret Life of Walter Mitty)。主角華特(Walter)過著日復一日、一成不變的生活,他內心充滿了冒險的渴望,卻因為害怕與猶豫而裹足不前。他只能在腦中「腦補」各種精彩的冒險情節,直到現實生活中的一件突發狀況,才逼他走上真正的旅程。 華特的困境,就像一個縮影,映照出許多人的真實人生。我們常常因為社會價值觀、家人的期待而讓內心的渴望被埋藏,最終變得越來越不像自己。這也提醒我們,教育不僅是知識的傳遞,更是一場關於「勇氣」的培育。如果我們沒有給孩子冒險的機會,他們如何學會為自己的人生冒險? 在一心書苑,我們深信,真正的獨立,是來自內在的自我建構。蒙特梭利博士說:「獨立是人格的根源」。我們所做的所有努力,從鼓勵孩子們自主探索、到讓他們學習為自己的選擇負責,都是在為這份「獨立」打下基石。 我們相信,孩子的內在有著天生的驅動力,這股力量會引領他們去探索、去學習。而我們的任務,是設計一個「準備好的環境」,在他們跌倒時提供支持,而非直接為他們鋪平道路。我們鼓勵孩子在每一次的真實參與中,學習與他人溝通、協作,在每一個專案的實作中,學習如何將知識應用於真實世界。這些看似微小的積累,就像「複利效應」一樣,會為他們的能力與心智帶來指數型增長。 我們的願景,是讓孩子們能成為自己的主人。這意味著,他們將來能夠不被世俗的標準所綑綁,擁有足夠的勇氣去追求內心的渴望,並為自己的人生旅程做出深思熟慮的決定。他們將學會不當那個只能在白日夢中冒險的華特,而是踏出腳步,真正為自己的人生,寫下屬於自己的精彩篇章。 延伸思考:

|

|

今年七月份的暑假,正式展開我在美國的蒙特梭利中學主教培訓,課程結束後,原本計畫前往紐約旅行幾天,然而就在我的美國室友Margaret邀請我到她家玩後令我心動不已!最後決定更改機票到克里夫蘭探險。 計畫總是趕不上變化,但當我願意接受眼前的變動後就能享受其中。在和Margaret相處的五天四夜裡發生許多故事,這樣融入當地人生活的旅行方式是我喜歡的,也不再只是觀光客。

「文化」這件事真的很有趣,生長在不同的土地就會過著截然不同的生活。這兩年我開始擁有多一點機會認識來自不同國家的朋友。每個人就像一本書,我可以從對方的視角認識他們所在之處,然後想像自己某一天站在他們的土地上旅行。每當認識新朋友就會引發我「重新塑造自己」,觀念、行為和生活的一切都會開始「微調」,甚至大幅度調整,原因來自我想真正實現我心目中的理想生活!因此旅行對我來說很有吸引力,而旅行也是獨立的練習,以及持續擴大視野的方式。

不迎合與獨立

家庭關係

美感養成

飲食生活

所以當我想喝熱湯時泡麵就變成必需品了。另一方面我認為可以效仿的是吃原型食物,原型食物能夠保有較完整的營養素,不需要過度調味、加熱,這也是為什麼當我吃美國食物的時候感到簡單,吃臺灣食物的時候感到複雜,但同時也對臺灣的料理技術深感佩服!

有趣的發現

在Hershey受訓時,為了一解寫作業的苦,我的室友Margaret會不定時安排一些活動來放鬆,像是舉辦Party、做瑜珈、和動物玩耍、畫畫等等,還有一個是曬日光浴,有天她邀請我一起去,她帶著一條棉被、太陽眼鏡、素描本,並抹好防曬,我們選了一個半遮陰的樹下展開我的日光浴體驗,在北美曬太陽不太會流汗,是舒適溫暖的。每次的日光浴體驗都讓我感到平靜放鬆,大自然的聲音格外清晰,也加深我與大自然的連結。美國人戴太陽眼鏡是為了保護眼睛,在臺灣有時候是作為裝飾。他們也喜歡坐在戶外的座位,這點真的和臺灣很不一樣。

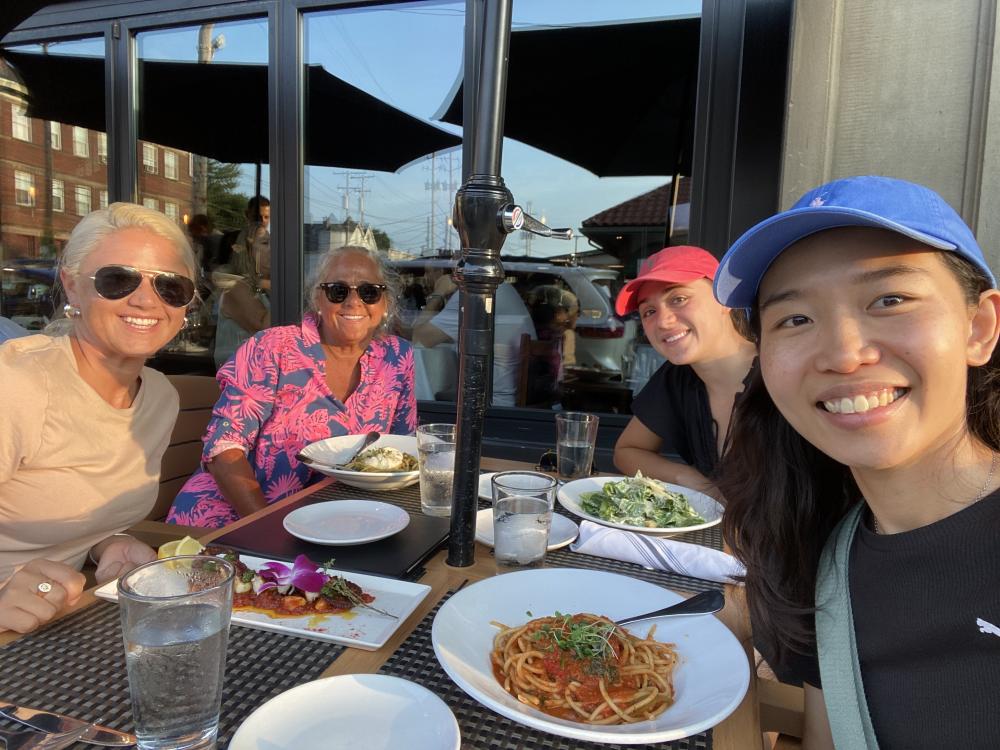

喝酒的文化在美國似乎很普遍,Margaret和她的家人都很能喝,我和他們一起外出的日子都少不了啤酒,在美國喝酒就像是在臺灣喝茶或咖啡,我想這也是我最常喝啤酒的一段時光了吧!還有一個發現是不論在家中或是餐廳,通常不容易看到衛生紙的存在,在家中只會在廁所或浴室看到衛生紙,在餐廳用餐時,每個人都會有兩塊布巾,一個作為桌墊,一個作為手帕用來擦拭嘴巴,對我來說是很不一樣的習慣,所以我還是經常在找衛生紙。

生活的細節太多,但也值得再次品味,因為我經常在細節裡發現新大陸。旅行對我來說是累積養分的最佳媒介,因為世界太大了,親自走訪和從書籍媒體獲得旅行資訊,或是在腦海裡想像一遍,都不比我親自踏上土地來的真實與深刻,也歡迎大家分享對旅行的看法,或曾經在旅行中的收穫與驚奇。再次謝謝我的室友Margaret和她的家人和我共同創造了一段珍貴的回憶。

|

教育的終點是什麼?

孩子就像種子,自帶禮物來到這個世界。 這道題,為這次暑期豐富的師培內容揭開序幕。 以往成人可能帶著自己的期望,希望孩子成為自己心中的模樣,添上呵護與掌聲,也夾雜擔憂與嚴厲的要求。其實,孩子就像種子,自帶「禮物」來到這個世界,我們除了用愛灌溉這一棵棵的幼苗,同時也要學習如何「懂」孩子。教育者的角色便是協助孩子發展成他自己,並找到自己的天賦才能,同時依據他們的需要和特性提供合適的環境(包含穩定安全的表達空間),而「學習」是養分,形式不限:可能來自書本、生活、對話、經驗、合作、衝突與反思,除此之外,我們必須絕對相信,孩子能夠建構自己。

【 成為自己 】

【 迎向未來 】

【 與世界共好 】

孩子們也是我們的老師,我們彼此學習與成長。在「不知道」與「學會、變得擅長」之間存在一個學習空間,這個空間並非一步之遙,在學習的過程裡,挫折是必然的,我們應保持耐心等待孩子的成長,同時鼓勵孩子自在地面對挫折,愈能在挫折裡持續學習狀態,愈能達成目標與成就。身為新加入一心的小學部助理老師,期許自己能點燃孩子們心中那顆充滿好奇的心,引導他們在這浩瀚的宇宙中,慢慢地讓自己這塊美麗的寶藏發光發亮。或許,教育的終點不是終點,而是讓孩子帶著自信與熱情,走上屬於自己的旅程,並在其中與世界共好。 |

-

【試讀規劃】

下學期因為有海外參訪行程,申請試讀將延自2025年10月開始受理。

|

|

一心書苑蒙特梭利實驗教育團體

email:yixingedu@gmail.com 地點:壯圍國中(263宜蘭縣壯圍鄉富祥路588號) 歡迎加入【一心書苑粉絲專頁】 歡迎加入【一心一心蒙特梭利教育理念交流社群】

|